本廟後殿考證模擬圖(李乾朗繪)

艋舺清水巖座東朝西,原來完整的建築格局具備三川殿、正殿,以及祀奉文昌、天上聖母的後殿。

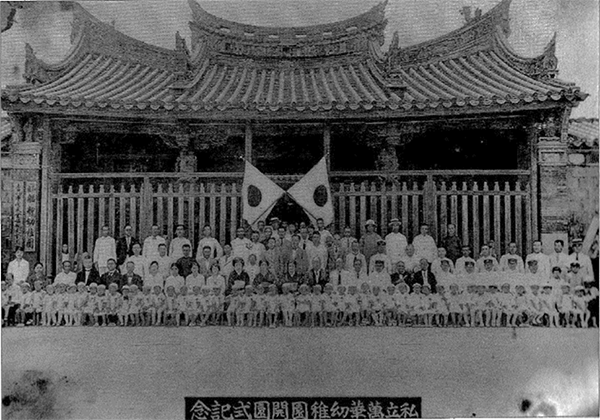

雖然後殿在1940年代年坍塌後因種種緣故目前尚未能重建,但在清同治年間,艋舺清水巖就在地方仕紳的倡議支持下興辦了義塾,並將後殿作為教育貧困兒童基本識讀能力的場所。直到日治時期,後殿更陸續被借作國語學校附屬學校(今臺北市立老松國民小學)、臺北州立第三高等女子學校(今臺北市立中山女子高級中學) 、龍山國小、臺北州立第二中學(今臺北市立成功高級中学),與艋舺幼稚園之教室使用。

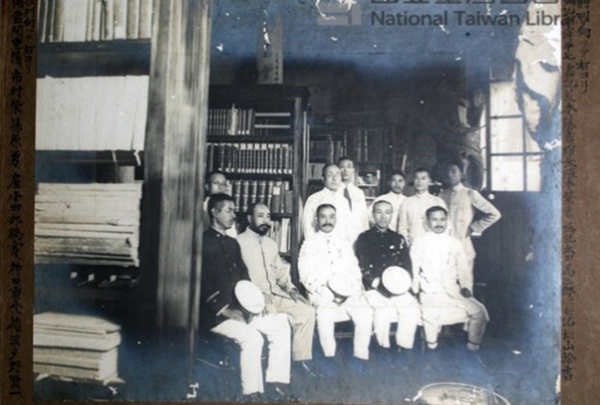

甚至在1915年時,台灣總督府圖書館更是將臨時事務所設於本廟後殿。因此艋舺清水巖祖師廟後殿(又稱「文昌殿」)無論在文化歷史或空間功能上都有著舉足輕重的價值與意義。

祖師廟後殿自1940年代毀損後,包括龍柱、柱礎等原石構建一直留存在正殿後方,部分成為戰後違建的建材,部分堆疊在地上。本廟在1990~2009年才得以逐步整頓戰後違建,並將這些構件清理、展示於正殿後方。

2013年本廟委託社團法人打里摺文化協會,辦理後殿基地考古試掘計畫。此次考古挖掘,使得隱藏在地下的後殿地坪與石牆顯露出來,證實了後殿部分的地面層,後殿的牆基、鋪面尚保留在後殿的空間。

艋舺清水巖作為國語學校附屬公學校臨時校舍(今老松國小),1896年攝

總督府圖書館臨時事務所,設於艋舺清水巖後殿,1915年攝

萬華幼稚園於艋舺清水巖的成園合影,1930年攝資料來源:《典藏艋舺歲月》