艋舺清水巖自清同治年間就創辦過義塾,日治時期則曾作為總督府圖書館籌備處,且先後孕育了老松國小(國語學校附屬學校)、中山女高(臺北州立第三高等女子學校)、龍山國小、成功高中(臺北州立第二中學)、艋舺幼稚園等教育機構的創立,可說是台北文教發展的重要淵源地。

因此艋舺清水巖自清朝即祀奉的文昌殿陣容相當齊全,包含文昌帝君、大魁夫子與配祀的朱衣神君、金甲神君、劍僮(地啞)、書僮(天聾)及都是清時期及奉祀的神尊。而廣為人知的至聖先師—孔子,則是戰後開始祀奉。

從艋舺祖師廟正殿後方留存的一對由清溪鄭姓眾弟子仝敬奉的龍柱可知,祖師廟祀奉文昌至少始於咸豐丁巳年(1857年),可能是台北供奉文昌最早的廟宇之一。文昌原指象徵文學的星官,後在民間逐漸衍伸為保護文運、考試與官祿的「梓潼帝君」信仰,而尊稱為「文昌帝君」。讀書人祭拜文昌帝君,祈求能金榜題名,學業成就,扶持學子安定身心,而公教人員、上班族祭拜文昌帝君,則祈願工作升遷、仕途如意。文昌帝君一般身著官服、手持玉板或筆、書、扇。本廟文昌帝君手持玉如意,是為「如意文昌」。

◆ 允文允武-朱衣神與金甲神

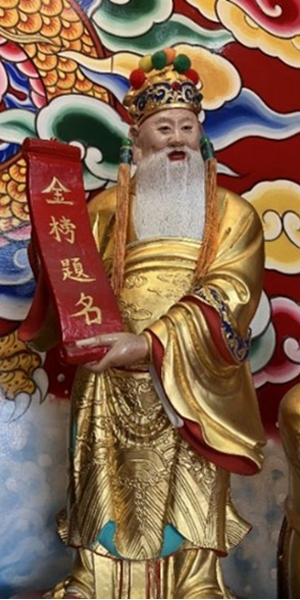

金甲神君

朱衣神君

過去科舉制度有文、武兩類應試管道,因此在本廟的文昌帝君身旁,配祀的朱衣神君與金甲神君,即為文武雙全的祈福陣容。手持「金榜題名」的朱衣神君,主文運功名。其信仰淵源據說與歐陽修主持考試時的發現有關。《堯山堂外紀》<卷四十八宋>記載:「歐陽公知貢舉日,每遇閱卷,坐後常覺一朱衣人,若點頭,則其文入格,始疑侍史,及回視之,一無所見,因語同列,為之三歎,嘗有句云:『惟准願朱衣』。

歐陽修發現,自己在主持考試時閱卷,常常感覺身後有位紅衣人,凡是被這位紅衣人點頭的文章,都能入選。一開始以為是侍者,但回頭看卻消失了。因而古時候的讀書人相信,敬拜朱衣神君能為自己的文科考運加持。

而站在文昌帝君另一側,身著軍甲、手持令旗的則稱為金甲神君,又稱「韋馱天」或「韋馱菩薩」,傳說是位力大無窮、健步如飛、戰鬥力無窮的戰神。因此古代要參加武舉的考生,常會敬拜金甲神君,以期取得佳績。換作現代,則常見信徒在參加體育競技或晉級考試時前來參拜。

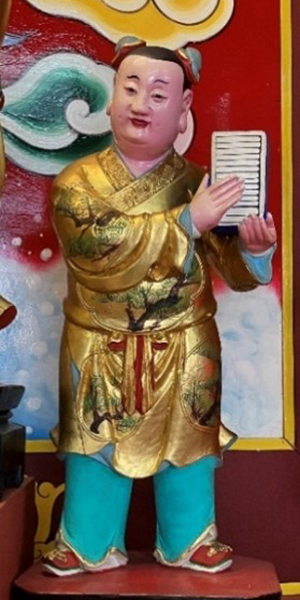

◆ 進仕所慎-天聾與地啞

地啞

天聾

在朱衣與金甲神君旁,則又見兩侍僮-執書的「天聾」與執劍的「地啞」。《堅瓠八集》.卷四.<天聾地啞>如此寫道:「文昌帝君從者曰『天聾』、『地啞』。蓋帝君不欲人之聰明盡用故假聾啞以寓意。夫天地豈可以聾啞哉?不聰不明不能為王、不瞽不聾不能為公。」意思是文昌帝君作為一個主掌文運、利祿的神祇,身旁的侍僮又豈可能盲目、愚昧呢?這樣的配置主要是為提醒讀書人於追求進仕之途,凡事應審慎視聽、不輕率妄言。

大魁夫子

「魁星」與「文昌」相同,都是源自於對星辰的崇拜,且因為魁星被認為就是北斗七星之首的天樞星,所以很早就被讀書人賦與「取得榜首」的意象,視為考取功名、取得佳績的重要守護神,而位列五文昌之一、尊稱「大魁夫子」。由於原本是星辰信仰,因此據說大魁夫子的神像造型其實是根據「魁」這個字所塑造出來的。跳脫一般常見的儒生、文武官員的神明形象,大魁夫子不僅有著齜牙咧嘴、生毛帶角的鬼面,體態造型也相當生動活潑。祂右手舉筆、左手持墨、右腳單腳站立在鰲魚之上,並抬左腿向後踢斗,意謂「魁星踢斗、獨占鰲頭」。過去的科舉考試最終試是由皇帝親自主持的殿試,凡是通過考試的新科進士以上都能在太和殿接受表彰。而其中的榜首(狀元)所站的位置正好就刻著巨形鰲魚,因此「獨占鰲頭」即有高中狀元的吉祥寓意。