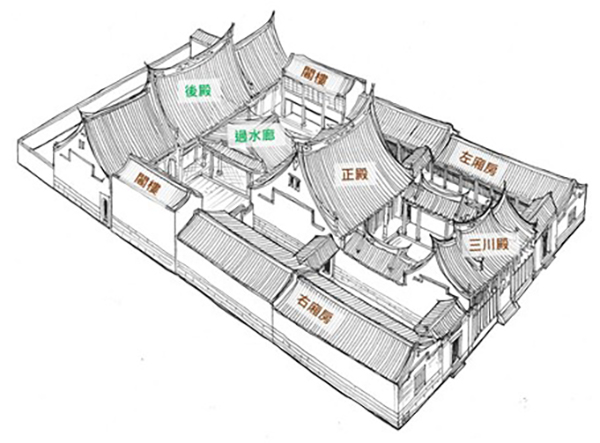

艋舺清水巖復原鳥瞰透視圖(李乾朗繪)

艋舺清水巖祖師廟的創建於清乾隆五十二年(西元1787年),由艋舺富豪王賢龍捐地,翁有來、林榮春向安溪鄉親募捐始建艋舺清水巖祖師廟,祀奉安溪重要的家鄉神清水祖師。向泉州安溪移民募捐三萬多元所籌建,三年後(1790年)二月九日落成,與艋舺龍山寺和大龍峒保安宮並稱「臺北三大廟門」,並見證了早期安溪移民歷史及艋舺市街發展歷程。

嘉慶二十二年(西元1922年)六月八日,因受暴風雨損害,翁有來就再度募捐五千元,在同年十一月五日修復。據說這筆募款的來源,是向安溪同鄉茶商與鹽商抽取貨物稅,每一百斤徵收兩分錢。

咸豐三年(西元1853年)艋舺發生「頂下郊拚」事件。三邑人(惠安、南安、晉安)為攻打同安人,而向安溪人捐建的祖師廟借道,由於當時安溪人寡不敵眾,因此時任廟董的白其祥只好勉為同意。

然在此次械鬥下,祖師廟仍不幸受到波及,慘遭回祿之災。白其祥因而再向安溪信徒籌募二萬五千元,於清同治六年(西元1867年)四月八日興工重建,直到光緒元年( 西元1 8 7 5 年) 才全部竣工。

因此感念白其祥在此次械鬥下與三邑人的周旋交涉,以及其後對祖師廟重建、護持的付出,因此迄今在祖師廟三川殿前步口仍掛有白姓燈籠以為表念。

艋舺清水巖座東朝西,原始格局有三川殿、正殿與後殿,三川殿至正殿兩側設有廂房( 護室)、後殿與正殿中間為過水廊、兩側並建有閣樓。

目前後殿於1 9 4 0 年代後坍塌尚待重建,左護室目前為行政辦公室及會議室,右護室則分別暫作文昌殿及地藏殿使用。

祖師廟現存的廟貌架構主要仍維持同治年間重建的建築風貌。在許多重要廟宇多在日治時期以進行大規模改建的台北地區而言實屬珍貴。

艋舺清水巖正立面以三川殿為視覺重點

艋舺清水巖三川殿背立面

祖師廟第一進大門内共有三座門,因此也稱為三川(三穿)門。中門為神明專用,僅於法會期間、神明聖誕、神明交陪及農曆初一、十五才會打開,平日進出廟宇的民眾則須以左門(龍邊)進、右門(虎邊)出。

從大門到正殿的空間就稱為「三川殿」。作為廟宇門面,三川殿可說是整座廟裝飾最豐富的地方。從牆壁到木屋架都仔細雕琢,石雕、木雕、磚雕、彩繪都非常精彩,值得細細欣賞。

艋舺清水巖在建材結構上,石材的使用佔很重的比例,除了從側院可見的山牆下石條基礎外,在三川殿的龍柱、對聯、抱鼓石、石堵都相當豐富精彩。

艋舺清水巖為乾隆五十二年(1787年)籌建1790年落成。雖然目前廟貌大多是1853年頂下郊拼燒毀後,於同治六年(1867年)後所重建。但在不少細節處仍能找到同治六年以前之構件,實屬珍貴。

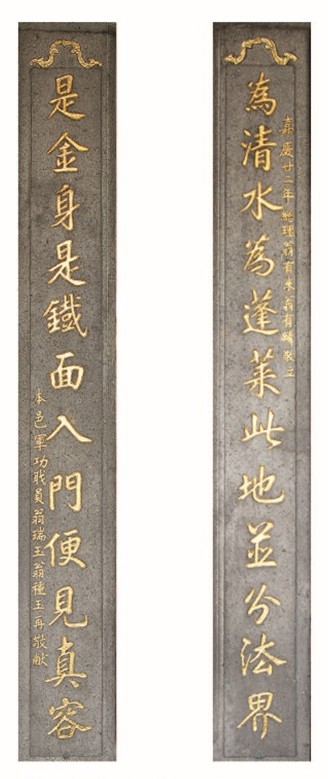

本廟三川殿中門兩側門柱對聯:

「為清水為蓬萊此地並分法界」

「是金身是鐵面入門便見真容」

落款為嘉慶二十二年(1817年),由翁種玉、翁瑞玉敬獻。據聞當年祖師廟曾遭遇暴風雨損壞,時任董事翁有來再募捐五千元修築。於隔年五月十日竣工。

◆抱鼓石

抱鼓石,又稱石球、門鼓、石鼓、螺鼓石。是常見於放寺廟建築門檻邊的裝飾石雕。

艋舺清水巖的抱鼓石同時用了深浮雕及淺浮雕技法,兩側雕有花鳥、龍虎,側面則以麻姑為題材,雕琢層次豐富。

◆石堵

對看牆龍邊裙垛

對看牆虎邊裙垛

中門石楣上雕有望雲思親

中門石楣上的孔明進表題材

中門牌匾下石楣左右側雕飾雲龍及天官賜表

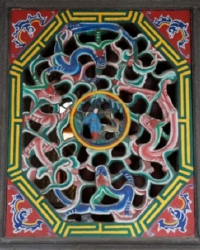

螭虎窗、四隅角雕有蝙蝠

裙垛之博古圖

艋舺清水巖三川殿的石垛從門楣、頂垛、身垛、腰垛、裙垛皆採深浮雕技法,題材依序有人物、花鳥題材、螭虎窗、萬字紋、博古圖、四季花卉、雙龍、雙虎,各有深遠寓意,值得細細賞析。

周文王聘太公

.jpg)

劉備聘孔明(三顧茅廬)

商湯聘伊尹

堯聘舜

祖師廟三川殿龍門的石堵上刻有「四聘」題材—即「堯聘舜」、「商湯聘伊尹」、「周文王聘姜太公」、「劉備聘孔明」等四個因君主禮遇賢士,而使天下得治的歷史故事。常見在台灣傳統廟宇裝飾,意在提醒上位者禮遇賢才、知人善任。

目前艋舺清水巖內的磚雕共有12幅,為19世紀初期與中期(嘉慶時期與同治時期)的窯後雕,是目前台灣現存尺幅最大,保存完整的作品。

在祖師廟所有的磚雕中,以清嘉慶二十二年(1817年)於三川殿龍虎邊對看牆所作的「壽翁仙鶴」及「麻姑獻壽」年代最為久遠。

三川殿龍邊對看牆垛「壽翁仙鶴」

三川殿虎邊對看牆垛「麻姑獻壽」

祖師廟三川殿的窯後雕,淺剔底部份填以灰泥,陰線線刻,構圖由9塊紅磚構成,每塊紅磚尺寸大小不一,最長達49公分,最短25公分,並非統一規格,外框作兩層,第一層沒有紋飾簡單切割,第二層作淺剔底回紋裝飾,上下、左右對稱。

|

位置 |

落款 |

對照時間 |

題材 |

|

三川殿龍邊次間 對看垛 |

嘉慶 丁丑年桐月吉旦 |

1817年3月 (清嘉慶22) |

壽翁仙鶴 |

|

正殿龍邊次間 對看垛 |

同治 庚午年花月穀旦 |

1868年5月 (清同治7) |

松鶴延年 |

|

正殿虎邊次間 對看垛 |

同治 戊辰年仲夏立 |

1870年2月 (清同治9) |

福祿壽 |

本廟現存與清法戰爭相關的匾額有二。一是由光緒皇帝親頒的「功資拯濟」匾,另一則是由劉銘傳部將章高元所敬獻之「佛化蓬萊」匾。

章高元為安徽合肥人,出身淮軍,為劉銘傳的部下。1874年時,章高元就曾奉命來臺抵禦日軍。清法戰爭時,章高元亦跟隨劉銘傳抵台抗法並取得大捷,因此在戰後、1885年時特別敬獻此「佛化蓬萊」匾,以表達對蓬萊老祖在清法戰役中助戰的感謝。

「佛化蓬萊」匾額板面由3片木板拼接而成,總寬81.4公分,總長210公分。主文四字為表面平整的片狀楷書。左側上款「光緒十一年歲次乙酉仲夏吉旦」、右側下款「欽命記名提督統領武毅湘淮各軍臺澎掛印總鎮世襲雲騎尉年昌阿巴圖魯隨帶軍功加一汲記錄二次章高元敬立」,上下款以小木料沿著文字筆畫外緣鋸切並雕刻修飾文字後,黏著於細木條上,再黏貼於匾板上,為楷書字體。邊框施以浮雕花、惹草紋。匾字為貼金、背景以藍色灑以螺鈿;邊框花紋貼金,背景為紅色灑以螺鈿。

艋舺清水巖三川殿的棟架建材以木料為主,無論是通樑、瓜筒、疊斗、束木的用料都非常飽滿,在斗栱、斗座與員光上都有精細的雕刻。

艋舺清水巖三川殿的棟架上的「拱」刻有一系列髮型捲曲、濃眉大眼、看起來孔武有力之西洋力士之造型人物,即一般所稱的「番人斗栱」。再細看其穿著打扮,應是模仿十九世紀洋將軍,頭戴圓盔帽,上衣密佈銅釦、蓄鬍,戴耳環,一手插腰,一手上舉托住上層栱,造型靈活生動。

而除了番人力士,三川殿中脊下亦有梳高髻、著長袍,立在蓮花之上、雙手合十作揖的「仙女斗栱」,為清水巖增添了不少溫柔婉約的氣質。

艋舺清水巖的力士與仙女斗栱,木雕明顯特色,其年代應在清同治年間,是台灣古建築中現存較早之實例,彌足珍貴。

番人拱

仙女拱

三川殿前步口-「芭蕉兔」斗座

三川殿後步口-「二甲傳臚」斗座

在本廟的三川殿前步口與後步口兩側棟架上,則分別刻有芭蕉兔與螃蟹造型的斗座。

前步口的芭蕉兔,因「蕉」為閩南語「招」的諧音,兔子則有多產的特性,因此芭蕉兔的裝飾題材一般被認為有多子多孫、家大業大的吉祥寓意。

後步口的龍虎兩側斗座,則各有兩隻夾著蘆花與毛筆的螃蟹,取名「二甲傳臚」。其典故源於早年科舉制度,通過由皇帝主考的殿試者分三甲錄取。一甲為「進士及第」,前三名就是大家耳熟能詳的狀元、榜眼、探花。

而二甲為「進士出身」,二甲第一名因為能讓天子親宣姓名,並由內閣、階下、衛士等傳聲呼喚因而稱為傳臚。因此,「二甲傳臚」即象徵著金榜題名之美好寓意。

艋舺清水巖祖師廟現存彩繪作品大致分為兩個時期,一是1957年整修時,由台南陳玉峰與泉州派名師洪寶真共同帶領工班施作的作品;另一則是1999年由李乾朗老師主持修復時,由劉家正所主持重繪的作品。

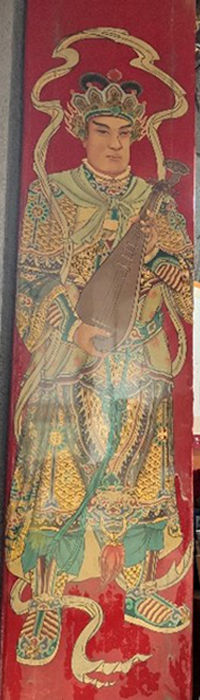

臺南傳統彩繪名師陳玉峰與其長子陳壽彝於1957年受邀至艋舺清水巖祖師廟進行彩繪。施作範圍包括廟殿通樑垛仁、牆壁與三川殿的門神。

不過通樑與牆壁上的彩繪在1999年修復工程後多已不復見。僅三川殿後仍保留陳玉峰之擂金花鳥圖,以及由陳壽彝所繪之「風、調、雨、順四大天王」與「哼哈二將」門神。

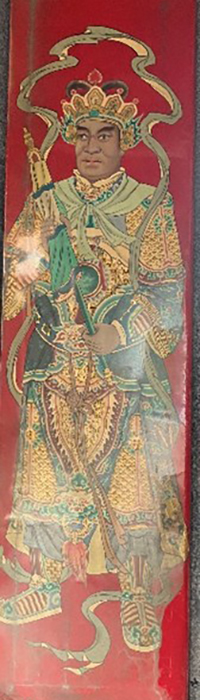

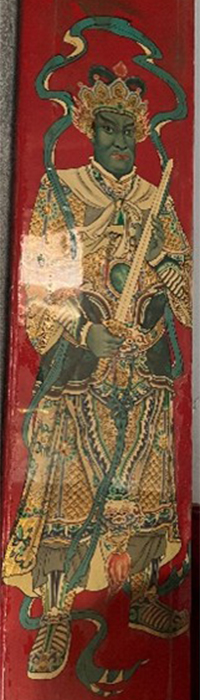

艋舺清水巖祖師廟的門神原為李金泉所繪。目前保存的門神為1957年陳壽彝改繪的作品。中門為哼哈二將;龍邊為持蛇廣目天王(順)、持琵琶持國天王(調);虎邊為持傘多聞天王(雨) ,與持劍增長天王(風)。

◆ 新莊名師洪寶真

洪寶真原籍泉州, 1910年代來到臺北,為南式傳統彩繪名師。1957年時受邀參與艋舺清水巖祖師廟整修。彩繪施作範圍包含廟殿通樑上的垛頭及神龕。

根據洪寶真關門弟子之一,也是新北市國寶級傳統彩繪大師莊武男回憶表示。該次艋舺祖師廟之整修,正是自己16歲跟隨洪寶真當學徒時第一個案子。當時自己的主要工作是準確調出師傅所要求的漆。

洪寶真的作品繽紛、細緻,但迄今已難見真跡。雖然艋舺清水巖祖師廟在1999年經歷整修時當代傳統彩繪名師劉家正已將垛仁重畫,但仍保留由洪寶真所繪製之垛頭描圖及圖案,實屬難得。

◆ 當代傳統彩繪名師劉家正

劉家正,出生於1955年,為南投信義鄉人。早年受專業佛像畫家姨丈曾竹根先生的啟蒙與指導,後拜師雲鵬工藝社傳統彩繪師丁網,因而彩繪風格深受臺南名師潘春源畫風影響。

1980年代,劉家正開始於台灣傳統廟宇彩繪界嶄露頭角。2016年則獲文化部登錄為重要傳統藝術傳統彩繪保存者(人間國寶)。

目前艋舺清水巖祖師廟的通樑垛仁多為劉家正1999年參與整修時作品。

目前艋舺清水巖的通樑垛仁多為劉家正作品。本件牛郎織女相會圖落款為「己卯年七夕」,雅趣地見證了1999年七夕時劉家正老師在祖師廟的工作。

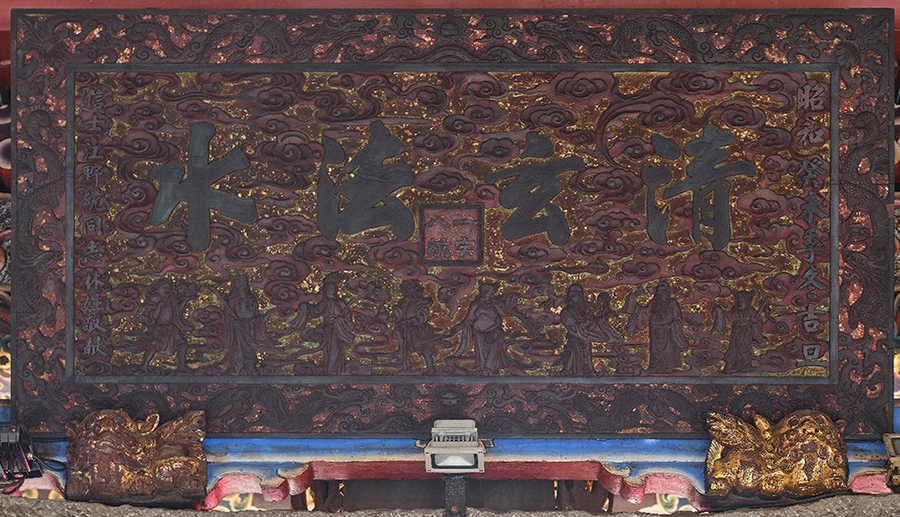

「清玄法水」匾額整體以浮雕刻製而成,中行為表面平整的片狀型陽文,為楷書字體。匾額中央有一吟印,為「八紘一宇」4字及回文方框。左側上款「昭和癸未季冬吉旦」(西元1943年)、右側下款「信士江野統同志林姓敬献」均為楷書字體。邊框施以龍紋浮雕,上框及下框皆為雙龍搶珠、左框及右框為一對升龍,四角做螭龍捲草。背景以浮雕刻製雲紋及八仙,從左至右為韓湘子、曹國舅、呂洞賓、漢鍾離、李鐵拐、何仙姑、張國老、劉海。其中李鐵拐與劉海的髮型為西洋式捲髮,不同於傳統雕刻樣式。

「八紘一宇」是日本佛教日蓮宗國柱會創辦人田中智學自《日本書紀》中「八紘為宇」所衍伸創造的詞彙,原為「道義上的世界統一」、「天下一家」,後成為大日本帝國第二次世界大戰時期的國家格言,以支持日軍對世界發動侵略的擴張政策。因此在戰後成為日本社會尤為敏感的詞彙。

「清玄法水」匾之「八紘一宇」

「清玄法水」匾額的劉海

「清玄法水」匾

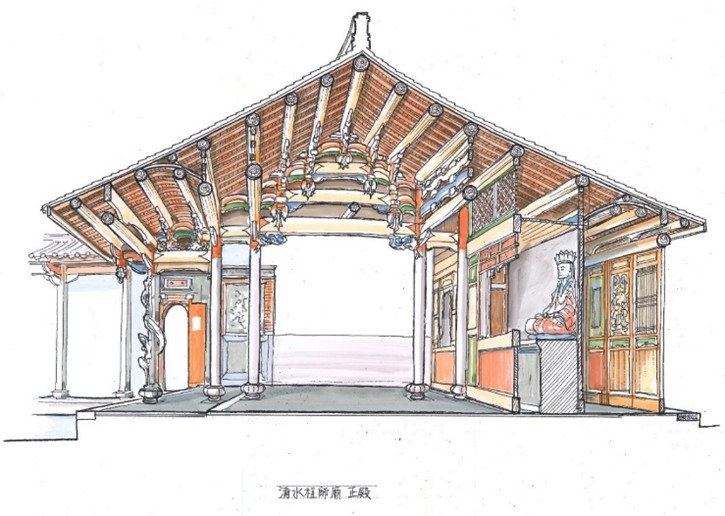

正殿剖面透視圖(李乾朗繪)

正殿為艋舺清水巖祖師廟最開闊高大的殿堂。

目前殿内除了有本廟主祀之清水祖師。並奉祀有天上聖母、關聖帝君、南海觀音佛祖及福德正神。

另外,本殿配祀有清水祖師四大道童與四大護法。應是台灣的祖師廟中,對規格講究最嚴謹的配置。

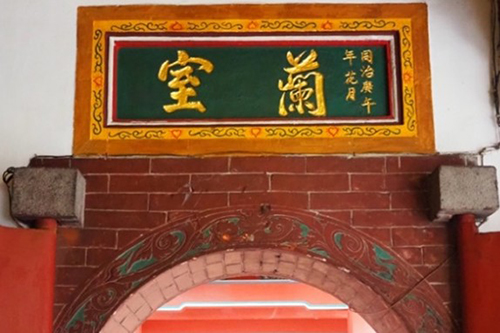

在艋舺清水巖正殿通往左右護龍的門額上,大家可以欣賞到本廟極為雅致的「蘭室」、「玉堂」書法窯後磚雕。

根據龍邊「蘭室」落款「同治庚午年花月」可知其製作年代為清同治九年(西元1870年)農曆二月(古代農曆二月初二為「花朝節」,因而將「花月」作為二月之雅稱),是頂下郊拚事件後、廟宇重建時的作品。

雖其命名者與取名原因已難以考證。但據研究,「蘭室」與「玉堂」兩詞彙皆能在中醫學典上找到關聯性。「蘭室」之名應源於《黃帝內經》〈靈蘭秘典〉中的「靈蘭之室」,意謂「與神靈相接、如蘭芬芳之境」;而「玉堂」在中醫穴位上則位於人體胸體骨正中點上,被視為「心神所居的尊貴處所」。

正殿龍邊次間前步口圓光門

正殿虎邊次間前步口圓光門

現存於艋舺清水巖祖師廟的龍柱石雕皆為清代所立,一柱只雕一龍,並以圓雕技法展現。

正殿的石龍柱所用石材非常巨大、厚實,龍身粗壯、龍頭尺寸碩大、凸出柱身極多。是清代龍柱的精品之作。其龍頭在下、龍尾在上,是從天而降的「降龍柱」,具有「風調」之寓意。

此外,本廟正殿龍邊龍柱上的龍尾處兩端分別刻有兩個不同年代的落款。內殿側為「同治七年戊辰荔月吉旦」(西元1868年農曆七月),向外側則為「丁酉年葭月吉旦」(西元1868年農曆十一月)。推測可能是經歷重建後的落款紀錄。

祖師廟正殿的降龍柱

丁酉年葭月吉旦

同治七年戊辰荔月吉旦

徐華蔓2009〈臺灣北部地區廟宇供桌裝飾研究〉所攝本廟同治年代八仙桌,桌裙為平面彩繪。

目前本廟同治年代八仙桌,原桌裙外又加裝玻璃櫥窗式立體桌裙。

八仙桌原指一般家庭常見的桌面較寬的正方形方桌,因每邊可坐兩人,故雅稱八仙桌。

並每逢佳節祭祀,此桌常會被舖上繡有喜慶圖示或神佛名號的桌裙、充作供桌使用,因此木作匠師在製作廟宇的供桌時,也衍伸設計出了長方形、面向信眾面之案下(匠師亦稱「桌裙」)做滿彩繪或木雕裝飾之八仙桌。

據學者研究,目前台灣常見之廟宇八仙桌大約可分為幾個演進形制,一是清朝時期常見的平面彩繪八仙桌,二是日治時期開始出現之玻璃櫥窗式木雕桌裙。本件八仙桌落款年代為同治壬申年(西元1872年),應為目前北台灣廟宇中現存年資最高且仍持續在第一線服務神明與信眾的八仙桌。

錫製祭具是一門精緻的傳統工藝,在台灣已沒落許久。

祖師廟正殿這座燭台材質為木身立燭、錫身燭台、木製中柱、木製底座。整體為69*69*320公分(長*寬*高)。為光緒己卯年(西元1879年)由王玉峰、王世瑛、陳脩業、李春朔、李壽庚等共同敬奉,並在甲辰年(1904或1964年)「陳水木 炉下 仝重修」。是罕見且珍貴的祭祀文物。

「慈雲慧日」匾為1882年時由雲貴總督岑毓英所帶領的黔軍部將段時行、劉鳳章共同獻立的匾額。

主文字為金漆楷書字體、背景為黑漆,右側落款「陞用副將管帶黔軍駐防台北固勇巴圖魯段時行欽加副將銜幫帶黔軍駐防台北補用遊擊劉鳳章 仝立 」;左側落款「丁酉年荔月重修 光緒壬午歲季夏月上浣 殼旦敬」。

「慈雲、慧日」分別引自南朝梁.簡文帝《大法頌》及《妙法蓮花經》,意為讚頌清水祖師智慧與恩慈庇蔭眾生。

「即是清水」匾背景為綠底灑以螺鈿,主文四字是表面平整的貼金陽刻,邊框背景為紅底灑以螺鈿並施以龍紋透雕,上框中央為一正面龍首、左右一對雙龍側身面朝中央,底框則為雙龍搶珠。

左側上落款「同治戊辰年仲冬穀旦」、右側下落款「安邑衆等仝敬立」均為楷書字體。是頂下郊拚後,祖師廟募得款項重建,並經歷蓬萊老祖留台後由安溪信徒於同治八年(西元1869年)所立。

1884年8月5日,法軍戰艦強攻基隆,卻遭清軍防守與伏擊而敗退。10月初,法艦再攻台灣,攻下基隆後再搶灘淡水。當時台灣總兵章高元、漳州總兵孫開華領兵力抗法軍進攻。據聞當時孫開華曾迎請清水巖蓬萊祖師(落鼻祖師)至淡水助戰,最後法軍不支撤退。因而被認為助戰有功,由劉銘傳上奏光緒皇帝請頒匾額,頒獲此「功資拯濟」匾。

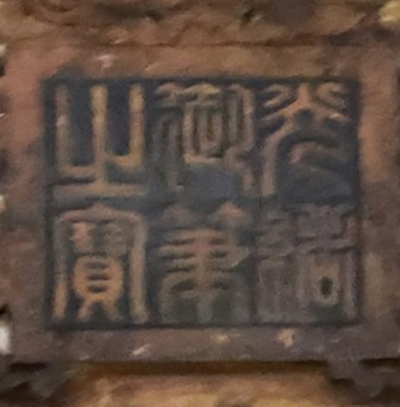

此匾主文「功資拯濟」四字為施以黑漆的立體陽刻楷書字體,匾額中央上方有「光緒御筆之寶」浮雕御璽,6字方框外繞雙龍紋,為篆書字體。匾面背景以粉線裝飾海浪、雙龍吐水、暗八仙並貼金。

匾額邊框施以貼金浮雕龍紋,上框中央為一正面朝前龍首咬印、左右一對雙龍側身面向中間,左框與右框為對稱二對升龍,下框中央為海浪、山石、二朵花,左右側為一對雙龍側身面向中間。

艋舺清水巖此件八仙桌為昭和時期由新竹陳油桂與萬華許山牛兩派匠師所共同施作之作品。全件共分三部分—中間主桌,與兩側可推合收納之副桌。由於左右兩副桌外側所雕圖樣設計與功法有明顯差異,推斷應為做對場之作。

右側副桌外側

左側副桌外側

本件八仙桌主桌尺寸寬175公分、深125公分、高106.5公分。兩側副桌尺寸寬66.5公分、深125公分、高106.5公分。據學者研究,目前台灣常見之廟宇八仙桌約可劃分為幾個時期的形制演進,而本八仙桌屬於日治大正、昭和年代才出現之玻璃櫥窗式木雕桌裙。

此八仙桌目前保存於艋舺清水巖祖師廟正殿內,其桌裙為數個細緻的立體木雕故事(傳統稱之為「齣頭」)及吉祥圖案所組成。除了有多個獨立人物木雕以彈簧或竹釘固定於底板與背景上,更可在整件作品上看到各種上彩、上墨、安金與水鑽鑲嵌妝點、螺鈿與榫接等精湛之技法。

本廟昭和八仙桌齣頭及作者落款位置分布落款1、2、3、5為萬華許山牛,落款4為新竹陳油桂。

多塊獨立木頭組合

以竹釘卡榫之組裝技法

八仙以彈簧連結於龍柱之上

亭景多處榫接構成

裙頭邊框雕花

裙頭與裙身邊框以多種雕花組合

多處鑲嵌水鑽

邊框雕刻之下撒螺鈿

.jpg)

齣頭:舞獅戲(局部)

.jpg)

齣頭:甘露寺招親(局部)

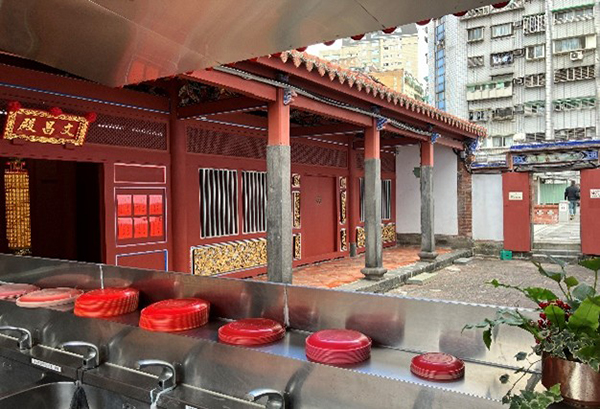

右護龍地藏殿

右護龍文昌殿

本廟文昌帝君原奉祀於後殿,但1940年後殿毀損後,由於各種因素而遲遲未能重建,因此過去一直將本廟所有神明集中在正殿奉祀。

1949年國共內戰(Chinese Civil War)失利,一時間大批移民及軍眷隨戰敗的國民政府撤退來台而無棲身之所,三十餘戶國民軍與移民佔據本廟兩廡,並在後殿土地搭建違建居住。1971年,本廟右護室又因長沙街拓寬計畫而再被徵收拆去局部。

雖然本廟目前仍努力爭取回右護龍早年被徵收強拆之空間,但為使神明奉祀空間得到妥善的配置,因此在2024年1月,本廟已將右護龍完成初步的修復整頓,並設置啟用文昌殿與地藏殿,讓信眾得以近距離向神明祈願參拜。

1940年本廟後殿毀損後,長期將神明集中在正殿奉祀

艋舺清水巖自清同治年間就創辦過義塾,日治時期則曾作為總督府圖書館籌備處,且先後孕育了老松國小(國語學校附屬學校)、中山女高(臺北州立第三高等女子學校)、龍山國小、成功高中(臺北州立第二中學)、艋舺幼稚園等教育機構的創立,可說是台北文教發展的重要淵源地。

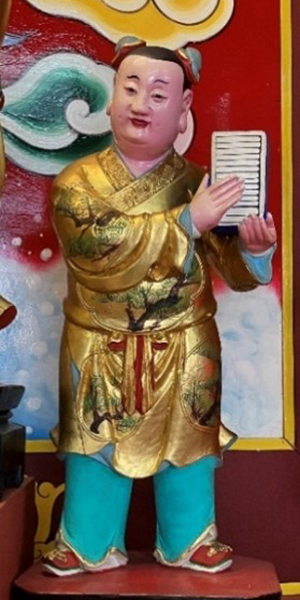

因此艋舺清水巖自清朝即祀奉的文昌殿陣容相當齊全,包含文昌帝君、大魁夫子與配祀的朱衣神君、金甲神君、劍僮(地啞)、書僮(天聾)及都是清時期及奉祀的神尊。而廣為人知的至聖先師—孔子,則是戰後開始祀奉。

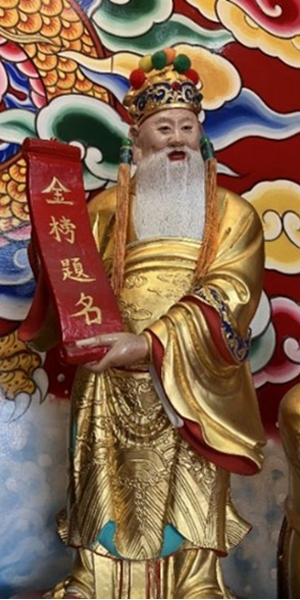

從艋舺祖師廟正殿後方留存的一對由清溪鄭姓眾弟子仝敬奉的龍柱可知,祖師廟祀奉文昌至少始於咸豐丁巳年(1857年),可能是台北供奉文昌最早的廟宇之一。文昌原指象徵文學的星官,後在民間逐漸衍伸為保護文運、考試與官祿的「梓潼帝君」信仰,而尊稱為「文昌帝君」。讀書人祭拜文昌帝君,祈求能金榜題名,學業成就,扶持學子安定身心,而公教人員、上班族祭拜文昌帝君,則祈願工作升遷、仕途如意。文昌帝君一般身著官服、手持玉板或筆、書、扇。本廟文昌帝君手持玉如意,是為「如意文昌」。

◆ 允文允武-朱衣神與金甲神

金甲神君

朱衣神君

過去科舉制度有文、武兩類應試管道,因此在本廟的文昌帝君身旁,配祀的朱衣神君與金甲神君,即為文武雙全的祈福陣容。手持「金榜題名」的朱衣神君,主文運功名。其信仰淵源據說與歐陽修主持考試時的發現有關。《堯山堂外紀》<卷四十八宋>記載:「歐陽公知貢舉日,每遇閱卷,坐後常覺一朱衣人,若點頭,則其文入格,始疑侍史,及回視之,一無所見,因語同列,為之三歎,嘗有句云:『惟准願朱衣』。

歐陽修發現,自己在主持考試時閱卷,常常感覺身後有位紅衣人,凡是被這位紅衣人點頭的文章,都能入選。一開始以為是侍者,但回頭看卻消失了。因而古時候的讀書人相信,敬拜朱衣神君能為自己的文科考運加持。

而站在文昌帝君另一側,身著軍甲、手持令旗的則稱為金甲神君,又稱「韋馱天」或「韋馱菩薩」,傳說是位力大無窮、健步如飛、戰鬥力無窮的戰神。因此古代要參加武舉的考生,常會敬拜金甲神君,以期取得佳績。換作現代,則常見信徒在參加體育競技或晉級考試時前來參拜。

◆ 進仕所慎-天聾與地啞

地啞

天聾

在朱衣與金甲神君旁,則又見兩侍僮-執書的「天聾」與執劍的「地啞」。《堅瓠八集》.卷四.<天聾地啞>如此寫道:「文昌帝君從者曰『天聾』、『地啞』。蓋帝君不欲人之聰明盡用故假聾啞以寓意。夫天地豈可以聾啞哉?不聰不明不能為王、不瞽不聾不能為公。」意思是文昌帝君作為一個主掌文運、利祿的神祇,身旁的侍僮又豈可能盲目、愚昧呢?這樣的配置主要是為提醒讀書人於追求進仕之途,凡事應審慎視聽、不輕率妄言。

大魁夫子

「魁星」與「文昌」相同,都是源自於對星辰的崇拜,且因為魁星被認為就是北斗七星之首的天樞星,所以很早就被讀書人賦與「取得榜首」的意象,視為考取功名、取得佳績的重要守護神,而位列五文昌之一、尊稱「大魁夫子」。由於原本是星辰信仰,因此據說大魁夫子的神像造型其實是根據「魁」這個字所塑造出來的。跳脫一般常見的儒生、文武官員的神明形象,大魁夫子不僅有著齜牙咧嘴、生毛帶角的鬼面,體態造型也相當生動活潑。祂右手舉筆、左手持墨、右腳單腳站立在鰲魚之上,並抬左腿向後踢斗,意謂「魁星踢斗、獨占鰲頭」。過去的科舉考試最終試是由皇帝親自主持的殿試,凡是通過考試的新科進士以上都能在太和殿接受表彰。而其中的榜首(狀元)所站的位置正好就刻著巨形鰲魚,因此「獨占鰲頭」即有高中狀元的吉祥寓意。

艋舺清水巖地藏殿除了供奉地藏王菩薩、清水巖歷代沙門住持牌位,還有一座對祖師廟歷史來說相當重要的「昭義祠尚義公暨總列神位」。1853年,艋舺發生了台北開發史上影響相當重大的械鬥事件—頂下郊拼。以黃龍安為首的三邑人(泉州晉江、惠安、南安人,合稱三邑,三邑商人,稱做「頂郊」)與林佑藻為首的同安人(同安人主要在廈門做貿易,故稱「廈(下)郊」)為了爭奪艋舺碼頭利益,而發生大規模械鬥事件。而位處三邑與同安聚落(八甲庄)之間,由安溪人所建的艋舺清水巖祖師廟因地處樞紐,因此三邑人為借道攻入八甲庄而先攻艋舺祖師廟。「昭義祠尚義公暨總列神位」即為當時死守清水巖的18位寺廟壯丁之靈位。由於形勢比人強,因此由祖師廟董事白其祥代表交涉,爭取了將廟內神像遷出後才借道三邑人進攻。而艋舺清水巖也在此番鬥爭中被燒毀摧折,直至1867年才得聚足資金重建。