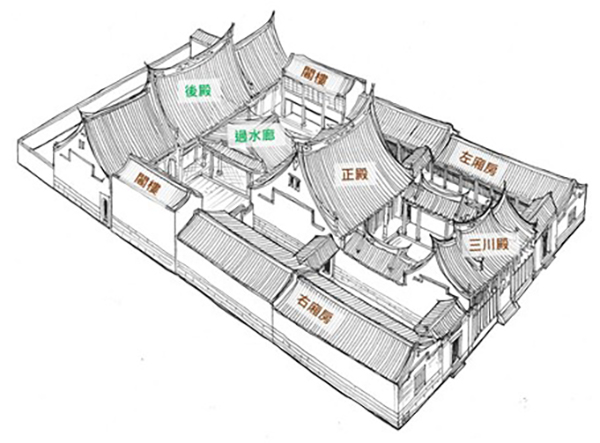

艋舺清水巖復原鳥瞰透視圖(李乾朗繪)

艋舺清水巖祖師廟的創建於清乾隆五十二年(西元1787年),由艋舺富豪王賢龍捐地,翁有來、林榮春向安溪鄉親募捐始建艋舺清水巖祖師廟,祀奉安溪重要的家鄉神清水祖師。向泉州安溪移民募捐三萬多元所籌建,三年後(1790年)二月九日落成,與艋舺龍山寺和大龍峒保安宮並稱「臺北三大廟門」,並見證了早期安溪移民歷史及艋舺市街發展歷程。

嘉慶二十二年(西元1922年)六月八日,因受暴風雨損害,翁有來就再度募捐五千元,在同年十一月五日修復。據說這筆募款的來源,是向安溪同鄉茶商與鹽商抽取貨物稅,每一百斤徵收兩分錢。

咸豐三年(西元1853年)艋舺發生「頂下郊拚」事件。三邑人(惠安、南安、晉安)為攻打同安人,而向安溪人捐建的祖師廟借道,由於當時安溪人寡不敵眾,因此時任廟董的白其祥只好勉為同意。

然在此次械鬥下,祖師廟仍不幸受到波及,慘遭回祿之災。白其祥因而再向安溪信徒籌募二萬五千元,於清同治六年(西元1867年)四月八日興工重建,直到光緒元年( 西元1 8 7 5 年) 才全部竣工。

因此感念白其祥在此次械鬥下與三邑人的周旋交涉,以及其後對祖師廟重建、護持的付出,因此迄今在祖師廟三川殿前步口仍掛有白姓燈籠以為表念。

艋舺清水巖座東朝西,原始格局有三川殿、正殿與後殿,三川殿至正殿兩側設有廂房( 護室)、後殿與正殿中間為過水廊、兩側並建有閣樓。

目前後殿於1 9 4 0 年代後坍塌尚待重建,左護室目前為行政辦公室及會議室,右護室則分別暫作文昌殿及地藏殿使用。

祖師廟現存的廟貌架構主要仍維持同治年間重建的建築風貌。在許多重要廟宇多在日治時期以進行大規模改建的台北地區而言實屬珍貴。